Erneuerbare Energien | ||||||||

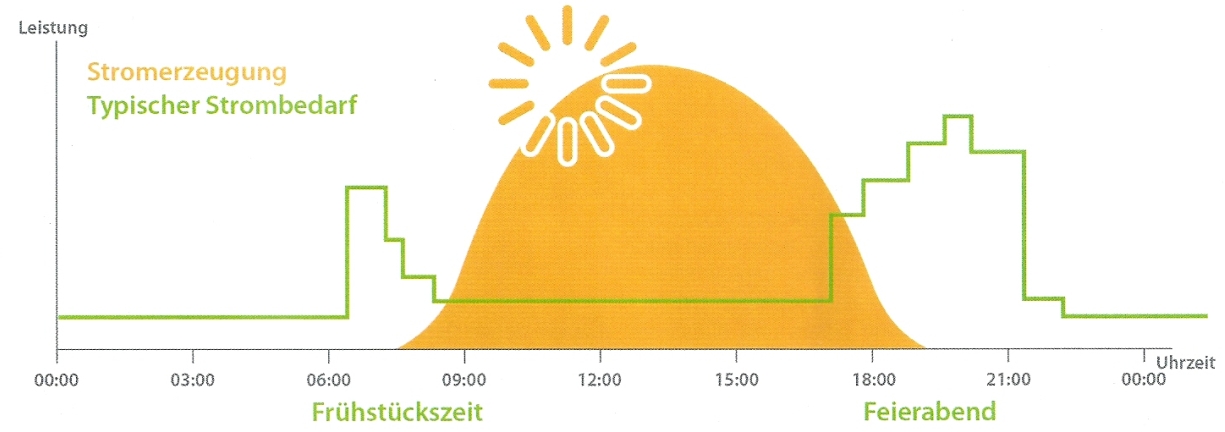

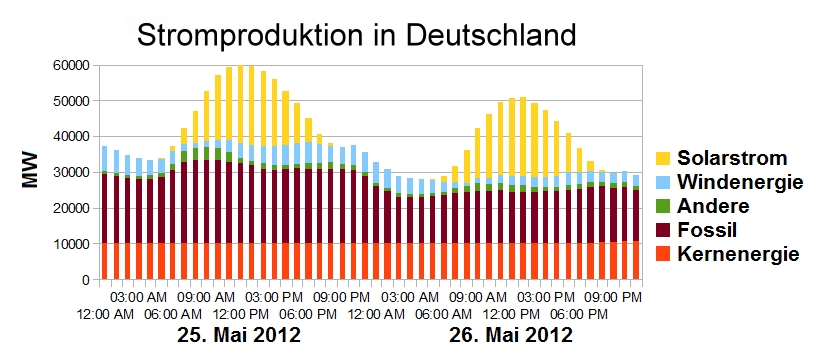

Als erneuerbare Energie werden Energieträger bezeichnet, die im Zeithorizont des Menschen praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen und sich entsprechend schnell erneuern. Hierzu zählen Windenergie, Sonnenenergie, Erdwärme, Biomasse und dergleichen. Um die saisonalen Schwankungen auszugleichen (z.B. Windflaute, schwache Sonneneinstrahlung im Winter, längere Trockenheiten) werden zusätzlich Energiespeicher benötigt. |

jährlicher Energieertrag von Erneuerbaren Energien pro Hektar in Deutschland | |||

Pro Hektar Fläche liefern PV und Windkraft ein Vielfaches an Energie als dies mit Energiepflanzen möglich ist. Beispielsweise können mit dem Anbau von Mais für die Biogasanlage sieben Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden (ohne Abwärmenutzung). Sehr viel effizienter sind hier Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die pro Hektar 230 Haushalte versorgen können. Mit Windräder können sogar bis zu 6.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ähnlich ist es bei der Wärmeversorgung. Abwärme und per Wärmepumpe umgewandelter Strom der Biogasanlage können erneut sieben Haushalte ein Jahr lang versorgen, die PV-Anlage schafft pro Hektar mithilfe der Wärmepumpe 170 Haushalte und die Windräder bringen es auf 4.300. Trotzdem haben Energiepflanzen und besonders der Wald eine große Bedeutung durch die Speicherfähigkeit von Energie als auch teilweise einen Nutzen auf das Ökosystem, | |||

Energieträger |

Jahresertrag pro ha |

Wirkungsgrad |

Bemerkung |

Solarthermie |

|||

PV-Anlage Südausrichtung |

|||

PV-Anlage Ost-/Westausrichtung |

|||

Agro Photovoltaikanlage |

|||

Windenergie |

|||

Kurzumtriebsplantage |

|||

Wald |

|||

Mais |

|||

Raps |

|||

Getreide |

|||

Grünland |

|||

Miscanthus (Chinaschilf) |

|||

Ein Feuer benötigt Brennstoff, Sauerstoff und Hitze. Ein Fehlen dieser Komponenten oder ein Ungleichgewicht führt zu einer unsauberen Verbrennung. Für eine optimale Brennstoffnutzung bei zugleich geringer Umweltbelastung müssen die bei der Verbrennung entstehenden Gase so lange im Brennraum verbleiben, bis sie nahezu vollständig verbrannt sind. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die optimale Luftzufuhr. Zu wenig Luft führt zu Sauerstoffmangel und unvollständiger Verbrennung. Im Gegensatz kann zu viel Luft zu einer Überlastung der Feuerstätte führen oder die Temperatur im Feuerraum senken und somit den Wirkungsgrad reduzieren. | ||||||||

|

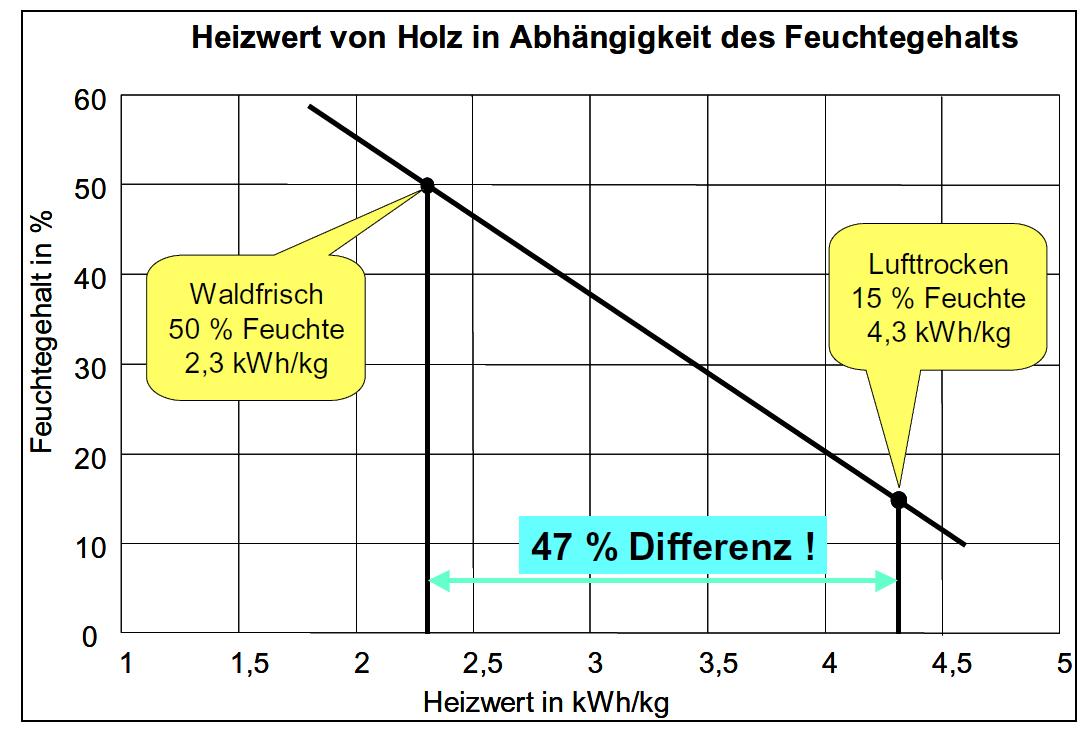

Holz ist ein idealer nachwachsender Brennstoff. Frisch geschlagenes Holz wirkt zwar trocken, besitzt jedoch noch

eine Restfeuchte von etwa 40 bis 50 Prozent. Feuchtes Holz verbrennt nicht nur schlechter, es setzt aufgrund der niedrigen

Verbrennungstemperatur auch Schadstoffe frei. |

|||||||

Bei der Holzverbrennung muss zunächst das im Holz enthaltene Wasser verdampfen. Dazu werden 0,68 kWh je kg Wasser benötigt. Zieht man die für die Verdampfung des Wassers benötigte Energie von der in der verbleibenden Trockenmasse enthaltenen Energie ab, errechnet sich der Heizwert. |

Die Begriffe Holzfeuchte und Wassergehalt haben unterschiedliche Bedeutungen und werden oft verwechselt.

Unter Holzfeuchte versteht man den Wasseranteil bezogen auf die absolute Trockenmasse (atro).

Dagegen bezeichnet der Wassergehalt den Wasseranteil bezogen auf die Gesamtmasse einschließlich des enthaltenen Wassers. |

|

Abgesehen vom Transport und der maschinellen Verarbeitung ist Holz als Brennstoff nahezu klimaneutral. Die besten Werte werden mit Stückgut erreicht.

Holz verbrennt in modernen Feuerungsanlagen umweltfreundlich, emissionsarm und CO2-neutral. Das heißt es wird nur die Menge an CO2 freigesetzt, die der Baum

während des Wachstums aus der Atmosphäre aufgenommen und per Fotosynthese umgewandelt hat, und die bei der natürlichen Verrottung (stillen Verbrennung) anfallen würde.

Der Brennstoff Holz kann aus heimischen Wäldern risikoarm gefördert und nahezu risikofrei gelagert werden. |

| |||||||

Brennwerte und Heizwerte üblicher Brennstoffe | |||||||

Die Preise von Brennstoffen sind schwer untereinander vergleichbar. Vergleichbar ist der Preis je Kilowattstunde.

Um zu vergleichen, muss man wissen wieviel Kilowattstunden Energie eine Brennstoffeinheit hat.

Beispielsweise entspricht die Energie von einem Liter Flüssiggas die Menge von 0,63 m³ Erdgas, 0,65 l Heizöl, 6,57 kWh Strom, 1,34 kg Holzpellets, 1,6 kg Brennholz, 1,2 kg Braunkohlebriketts,

2 kg Hackschnitzel oder 1,5 kg Stroh. Nachfolgende Tabelle gibt die Richtwerte für den Vergleich der unterschiedlichen Brennstoffe an. | |||||||

Brennstoff |

Brennwert |

Heizwert |

Dichte |

||||

Heizöl EL (leicht) |

|||||||

Heizöl S (schwer) |

|||||||

Schweröl RME 180 |

|||||||

Schweröl RMG 380 |

|||||||

Schweröl RMK 700 |

|||||||

Dieselkraftstoff |

|||||||

Kerosin |

|||||||

Biogas |

|||||||

BtL (Biomass-to-Liquid) |

|||||||

Biodiesel (RME) |

|||||||

Rapsöl |

|||||||

Erdgas CNG |

|||||||

Erdgas CNG200 bar |

|||||||

Erdgas LNG |

|||||||

Butangas (C4H10) |

|||||||

Propangas (C3H8) |

|||||||

Methangas (CH4) |

|||||||

Ethangas (C2H6) |

|||||||

Wasserstoff (H2) Atmosphäre |

|||||||

Wasserstoff (H2) 200 bar |

|||||||

Wasserstoff (H2) 700 bar |

|||||||

Wasserstoff LOHC |

|||||||

Flüssigwasserstoff LH2 |

|||||||

Flüssiggas |

|||||||

Ammoniak (NH3) |

|||||||

Benzin |

|||||||

Ethanol (C2H5OH) |

|||||||

Methanol (CH3OH) |

|||||||

Braunkohle |

|||||||

Braunkohlebriketts |

|||||||

Steinkohle |

|||||||

Steinkohlebriketts |

|||||||

Parafin |

|||||||

Ahorn |

|||||||

Birke |

|||||||

Buche |

|||||||

Eiche |

|||||||

Erle |

|||||||

Esche |

|||||||

Pappel |

|||||||

Robinie |

|||||||

Ulme |

|||||||

Weide |

|||||||

Platane |

|||||||

Linde |

|||||||

Douglasie |

|||||||

Fichte |

|||||||

Lärche |

|||||||

Kiefer |

|||||||

Tanne |

|||||||

Hackschnitzel, alt |

|||||||

Hackschnitzel, frisch |

|||||||

Holzpellets |

|||||||

Torf |

|||||||

Stroh |

|||||||

Getreide |

|||||||

Miscanthus giganteus (Chinaschilf,Elefantengras) |

|||||||

Silphie (Silphium perfoliatum) |

|||||||

Sidapflanze (Sida hermaphrodita) |

|||||||

Sonnenblumenschalen |

|||||||

| ||||||||

Verhältniszahlen zwischen den Raummaßen | ||||||||

Nachfolgende Tabelle zeigt die Umrechnungszahlen zwischen unterschiedlichen Brennholzsortimenten an. Die Holzmasse in einem Ster bzw. Raummeter hängt stark von der Förmigkeit und der Entastungsqualität der Hölzer ab. Außerdem beeinflussen Durchmesser, Gewicht, Spaltgröße, Holzlänge sowie die Sorgfalt beim Aufrichten die Holzmasse. Da der Brennstoff Holz kein homogener Rohstoff ist, dient die Tabelle nur als durchschnittlicher Richtwert. | ||||||||

Rundholz |

Rundlinge |

Scheite geschichtet |

Scheite geschüttet |

Hackschnitzel |

||||

in Festmeter [Fm] |

geschichtet |

100 cm Länge |

100 cm Länge |

100 cm Länge |

33 cm Länge |

Fichte |

Buche |

|

1,0 |

1,6 |

1,4 |

2,2 |

1,6 |

1,4 |

2,2 |

2,0 |

2,5 |

0,7 |

1,1 |

1,0 |

1,4 |

1,2 |

1,0 |

1,6 |

1,4 |

1,8 |

0,6 |

0,9 |

0,9 |

1,3 |

1,0 |

0,8 |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

0,5 |

0,8 |

0,7 |

1,1 |

0,8 |

0,7 |

1,1 |

1,0 |

1,2 |

0,4 |

0,6 |

0,6 |

0,8 |

0,7 |

0,5 |

0,8 |

0,7 |

1,0 |

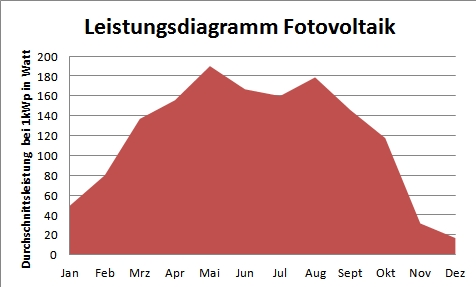

Das solare Energiepotenzial beträgt in Deutschland ca. 900 bis 1200 kWh/m²

pro Jahr. Mit einer Solaranlage können in unseren Breiten bis zu 60 % der Energie für

Trinkwassererwärmung abgedeckt werden. In den Sommermonaten übernimmt die Solaranlage komplett die Beheizung.

In den Übergangsmonaten und im Winter dient sie als Heizungsunterstützung mit Vorwärmung der Heizungsanlage.

Notwendig hierfür sind Kollektoren (Flach- oder Röhrenkollektoren) die nach Süden ausgerichtet sind und nicht

durch Bäume oder Gebäuden verschattet sind. Überschlägig rechnet man mit 1 bis 1,5 Quadratmeter Kollektorfläche

und 60 bis 100 Liter Warmwasserspeicher pro Person. | |||||||

Energieeinstrahlung bei Solarthermie | |||||||