|

Grundschaltungen mit bipolaren Transistoren |

|

Die Emitterschaltung gilt als Standardschaltung und wird als Verstärker, Schalter und Inverter

eingesetzt. Die Kollektorschaltung wird als Stromverstärker und Impedanzwandler benutzt und die Basischaltung

wird als Spannungsverstärker in HF-Schaltungen angewendet.

|

Transistor-Grundschaltungen |

|

Emitterschaltung |

Kollektorschaltung |

Basisschaltung |

Eingangswiderstand |

mittel |

sehr groß |

klein |

Ausgangswiderstand |

groß |

sehr klein |

groß |

Spannungsverstärkung |

groß |

klein (<1) |

groß |

Stromverstärkung |

groß |

groß |

klein (<1) |

Phasendrehung |

180 ° |

0 ° |

0 ° |

Anwendungsbeispiele |

Verstärker, Inverter,

elektronischer Schalter |

Stromverstärker,

Impedanzwandler |

HF-Verstärker |

|

Emitterschaltung |

|

Bei der Emitterschaltung wird das zu verstärkende Signal an die Basis angelegt,

und das Ausgangssignal am Kollektor abgegriffen.

Die Emitterschaltung hat einen mittleren Eingangswiderstand und zeichnet sich durch eine hohe Spannungsverstärkung

aus. Der Ausgangswiderstand ist hoch, so dass der nachfolgende Schaltungsteil ebenfalls hochohmig ausgeführt

werden muss.

Der Eingangskondensator C1 dient dazu, die Basis vom Eingangssignal gleichstrommäßig abzukoppeln (da

Kondensatoren keinen Gleichstrom sondern nur Wechselstrom passieren lassen).

Die Widerstände R1 und R2 sorgen dafür, dass die Basis bei fehlendem Eingangssignal auf einem definierten Wert liegt.

Der Kollektor des Transistors ist über den Widerstand RC mit der Betriebsspannung verbunden.

Der Strom fliesst durch diesen Widerstand in den Transistor hinein und kommt am Emitter wieder vollständig heraus.

Hinzu kommt der Basisstrom, der sich zum Kollektorstrom addiert. Der Gesamtstrom fliesst über Widerstand RE nach

Masse und damit zurück zur Spannungsquelle.

|

|

Kollektorschaltung |

|

Die Kollektorschaltung ist eine Schaltung mit hohem Eingangswiderstand,

sehr kleinem Ausgangswiderstand , mit hoher Stromverstärkung und sehr kleiner Spannungsverstärkung.

Angewendet wird die Kollektorschaltung vorzugsweise als Impedanzwandler, wenn der hohe Ausgangswiderstand der

Emitter-Schaltung stört. Eingesetzt wird die Kollektorschaltung (Emitterfolger) z. B. als Ausgangsstufe für

Vorverstärker oder als Treiberstufe in Endverstärkern mit Leistungstransistoren, die eine niederohmige

Ansteuerung benötigen. Meistens benutzt den Emitterfolger als Stromverstärker, um den Ausgangswiderstand einer

Emitterschaltung herabzusetzen. In diesem Fall verbindet man die Basis des Emitterfolgers direkt

(d.h. ohne R1/R2) mit dem Kollektor der vorausgehenden Verstärkerstufe. |

Die Kondensatoren C1 und C3 dienen der vollständigen Gegenkopplung des Ausgangssignals vom Eingangssignal.

Die Widerstände R1 und R2 sorgen dafür, dass der Basisanschluss bei fehlendem Eingangssignal auf einem definierten

Wert liegt. Der Kollektorstrom des Transistors fliesst im Gegensatz zur Emitterschaltung nicht über einen

Widerstand sondern direkt. Der Strom fliesst in den Transistor hinein und kommt am Emitter

als Summe von Basisstrom und Kollektorstrom heraus. Nun fliesst er über Widerstand R3 nach Masse und damit

zurück zur Spannungsquelle. Die Differenz zwischen Spannung an der Basis und Emitter bestimmt was passiert:

Bei Anstieg wird der Transistor aufgesteuert und der Strom nimmt zu. Damit wird aber auch die Spannung an R3

größer und in Folge die Spannungsdifferenz zwischen Basis und Emitter kleiner.

Bei Abfall wird der Transistor abgesteuert, wodurch letztendlich die Spannungsdifferenz zwischen Basis und

Emitter ebenfalls kleiner wird. Es ergibt sich deshalb ein stabiler Zustand,

in dem sich die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung nur durch die Basis-Emitter-Spannung unterscheidet.

|

|

Basisschaltung |

|

Die Basisschaltung ist eine Schaltung mit kleinem Eingangswiderstand, einem

großen Ausgangswiderstand, mit großer Spannungsverstärkung und kleiner Stromverstärkung (<1).

Bei der Basisschaltung bestimmt die Spannung am Eingang bei relativ geringer Impedanz den Emitter- und damit

auch den Kollektorstrom.

Je nach Wahl des Arbeitswiderstandes ist eine große Spannungs- und damit auch Leistungsverstärkung erzielbar.

Aufgrund einer sehr kleinen Rückwirkung der Ausgangsspannung auf den Eingangskreis liegt bei geeigneter

Dimensionierung der umgebenden Schaltung am Ausgang (Kollektor) das Verhalten einer idealen Stromquelle vor.

Die bei der Emitterschaltung besonders störende Kollektor-Basis-Kapazität liegt an Masse,

die Basisschaltung ist also für eine Leistungsverstärkung bei hohen Frequenzen geeignet. Angewendet wird die

Basischaltung beispielsweise als HF-Verstärker.

|

|

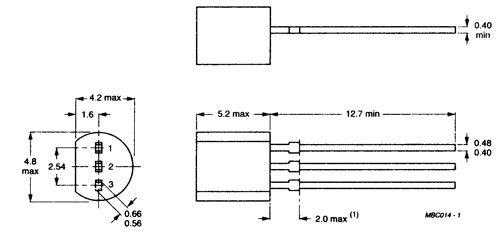

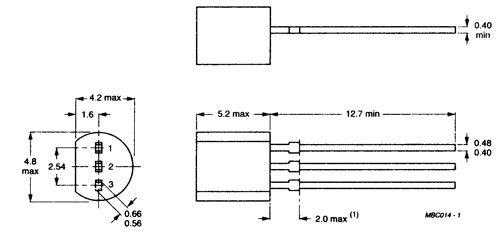

Gehäuse T0-92 |

|

|

|

Fachlexikon der Mechatronik © 2004 Erich Käser. Alle Rechte vorbehalten.

| | | | | |