|

Beleuchtungsanforderung zu Räumen und Tätigkeiten |

Der Lichtstrom (Lumen,lm) ist die von einer Lichtquelle in alle Richtungen ausgestrahlte und nach der international

festgelegten Augenempfindlichkeit bewertete Strahlungsleistung. Die Werte für den Lichtstrom der Leuchtmittel

werden in den Datenblättern der Lampenhersteller angegeben. Die Lichtausbeute ist das Maß für die Wirtschaftlichkeit

einer Lichtquelle. Sie sagt aus, wieviel Lumen pro Watt eines Leuchtmittels abgestrahlt werden. Je höher das

Verhältnis Lumen/Watt desto wirtschaftlicher ist die Lichtquelle. Bei der Auswahl des Leuchtmittels sollte darauf geachtet werden,

dass eine Lichtausbeute von mindestens 100 lm/W oder besser 130 lm/W erreicht wird.

Die Beleuchtungsstärke (Lux,lx) gibt an, wieviel Strahlungsleistung auf eine Flächeneinheit fällt.

Sie ist letztendlich das entscheidende Maß für die Beurteilung der Helligkeit an einen bestimmten Punkt im Raum.

Je weiter entfernt sich die Lichtquelle befindet, desto größer wird die beleuchtete Fläche und entsprechend kleiner die Beleuchtungsstärke.

Die Messung der Beleuchtungsstärke sollte auf Augenhöhe erfolgen.

Die Beleuchtungsstärke hat großen Einfluss darauf, wie gut wir Sehaufgaben erfassen und ausführen können.

Die Leuchtdichte (cd/m²) ist der Helligkeitseindruck einer selbstleuchtenden oder Licht reflektierender Fläche.

Das Maß für die Leuchtdichte ist Candela pro m².

Bei Licht reflektierenden Flächen ist die Leuchtdichte abhängig von der Beleuchtungsstärke

sowie vom Reflexionsgrad und Glanzgrad der Oberfläche. Da sich die Empfindlichkeit des Auges entsprechend der

vorhandenen Leuchtdichten im Gesichtfeld anpasst, sollten die Kontraste nicht zu groß sein. Es ist empfohlen, dass

der Unterschied der Leuchtdichte am Arbeitsplatz nicht größer als 3:1 und im weiteren Umfeld nicht größer als 10:1

ist.

Ein zusätzliches Auswahlkriterium ist der Farbindex. Der Farbwiedergabewert Ra (international auch CRI, englisch "colour rendering index")

gibt an, wie gut die Farbwiedergabe durch das Leuchtmittel im Vergleich zum natürlichen Tageslicht wahrgenommen wird.

Für normale Anwendungen genügt als Sollwert ein Ra > 80%, Der Index beträgt bei Farbkontrollen Ra = 95%. Eine Glühbirne erreicht einen Ra = 100%.

Der Farbwiedergabeindex ist in 4 Stufen unterteilt. Der theoretische Maximalwert für die allgemeine

Farbwiedergabe beträgt 100 und ist der Stufe 1 zugeordnet. Für Farbkontrollen wird ein Index größer 90 gefordert

(Stufe 1). Für Innenraumbeleuchtungen sind im allgemeinen nur Lampen zulässig, deren Index mindestens der Stufe 3

(40 - 69) entspricht. Für Beleuchtungsanforderungen gilt die Norm DIN 5035. |

| Raum / Tätigkeit |

Farbwiedergabe |

Farbindex Ra |

Beleuchtungsstärke |

| Rettungswege |

|

|

1 Lux |

| Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr |

Stufe 3 |

40 |

50 Lux |

| begehbare Unterflurtunnel,Zwischenböden |

Stufe 3 |

40 |

50 Lux |

| Halleneinfahrten im Nachtbetrieb |

Stufe 3 |

40 |

50 Lux |

| Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr im Bereich von Stufen |

Stufe 3 |

40 |

100 Lux |

| Umkleiden,Toiletten |

Stufe 2 |

|

100 Lux |

| Treppen,Fahrtreppen,Aufzüge |

Stufe 3 |

40 |

100 Lux |

| Räume bei ständigen Aufenthalt von Personen |

|

|

100 Lux |

| Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr |

Stufe 3 |

40 |

150 Lux |

| Laderampen, Ladebereiche |

Stufe 3 |

40 |

150 Lux |

| Lagerräume für gleichartiges oder großteiliges Lagergut |

Stufe 3 |

60 |

50 Lux |

| Lagerräume mit Suchaufgabe |

Stufe 3 |

60 |

100 Lux |

| Lagerräume mit Leseaufgaben |

Stufe 3 |

60 |

200 Lux |

| Gesenk- und Freiformschmieden |

Stufe 3 |

60 |

200 Lux |

| Kantine |

Stufe 3 |

40 |

200 Lux |

| Blechverarbeitung mit Blechen > 5 mm |

Stufe 3 |

60 |

200 Lux |

| Gieß- und Schmelzhallen, Maschinenformerei |

Stufe 3 |

60 |

200 Lux |

| Montagearbeiten grob |

Stufe 2 |

80 |

200 Lux |

| Blechverarbeitung mit Blechen < 5 mm |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Druckgießerei |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Draht- und Rohrzieherei, Kaltverformung |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Schweißen |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Montagearbeiten mittelfein |

Stufe 2 |

80 |

300 Lux |

| Galvanisieren |

Stufe 2 |

80 |

300 Lux |

| Bürobeleuchtung mit Arbeitsplatz am Fenster |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Versand- und Verpackungstätigkeiten |

Stufe 3 |

60 |

300 Lux |

| Halleneinfahrten im Tagesbetrieb |

Stufe 3 |

40 |

400 Lux |

| Montagearbeiten fein |

Stufe 2 |

80 |

500 Lux |

| Bürobeleuchtung |

Stufe 3 |

60 |

500 Lux |

| Modellbau |

Stufe 2 |

80 |

500 Lux |

| Kontrolle |

Stufe 3 |

60 |

750 Lux |

| Montagearbeiten sehr fein |

Stufe 2 |

80 |

750 Lux |

| Zeichenbüro |

Stufe 3 |

60 |

750 Lux |

| Präzisionsarbeiten |

Stufe 3 |

60 |

1000 Lux |

Für die Messung der Beleuchtungstärke werden Luxmeter verwendet.

Bei den Messungen sollte das Tageslicht ausgeschaltet sein. Sofern nicht bei Dunkelheit gemessen werden kann,

müssen die Fenster und Oberlichter lichtdicht abgedeckt sein. Bei nicht abgedeckten Fenstern muss die

Beleuchtungsstärke bei eingeschalteter Beleuchtung und unmittelbar danach bei ausgeschalteter Anlage gemessen

werden. Die Differenz der Messwerte entspricht dann der Beleuchtungsstärke der künstlichen Beleuchtung. |

Vergleich von Lichtstrom zu Leistungsangaben bei Beleuchtungen |

Die wichtigsten Auswahlkriterien bei Leuchtmittel sind der Lichtstrom in Lumen [lm], die Farbtemperatur in Kelvin [K] sowie die Leistungsangabe in Watt [W].

Die Leistungsangaben beziehen sich auf die benötigte Leistung, nicht aber auf die abgestrahlte Leistung. Teilweise kann bei Einsatz von LED-Technik

für bestimmte Anwendungen mit weniger Lumen die gleiche Beleuchtungsstärke [Lux] erzielt werden.

Je nach Abstand zur Beleuchtung, Abstrahlwinkel und Reflektionseigenschaften können sich für das Objekt unterschiedliche Lichtstärken ergeben.

|

| Lichtstrom [lm] |

Glühlampe [W] |

NV-Halogen [W] |

HV-Halogen [W] |

ESL [W] |

T5 L [W] |

T8 L [W] |

LED [W] |

| 100 |

15 |

10 |

|

3 |

|

|

2 |

| 200 |

25 |

|

|

5 |

|

|

3 |

| 300 |

|

20 |

25 |

|

|

6 |

3,5 |

| 400 |

40 |

35 |

|

7 |

|

8 |

4 |

| 500 |

|

|

40 |

|

|

|

5 |

| 600 |

|

35 |

|

11 |

|

|

6 |

| 700 |

60 |

|

|

|

|

|

7 |

| 800 |

|

50 |

60 |

|

|

|

8 |

| 900 |

75 |

|

|

15 |

15 |

13 |

9 |

| 1000 |

|

|

|

|

|

|

10 |

| 1200 |

|

|

|

20 |

16 |

14 |

11 |

| 1300 |

|

|

|

|

18 |

|

12 |

| 1400 |

100 |

75 |

|

|

|

|

13 |

| 1500 |

|

|

100 |

23 |

|

|

14 |

| 2000 |

150 |

100 |

|

|

|

|

18 |

| 2500 |

|

|

150 |

|

30 |

28 |

20 |

| 3000 |

200 |

|

|

|

36 |

35 |

23 |

| 5000 |

|

|

300 |

|

58 |

54 |

35 |

| 10000 |

|

|

500 |

|

|

|

70 |

| 20000 |

|

|

1000 |

|

|

|

140 |

| 40000 |

|

|

2000 |

|

|

|

280 |

Legende: ESL = Energiesparlampe, NV-Halogen = Niedervolt-Halogenlampe, HV-Halogen = Hochvolt-Halogenlampe

T5 L = 16 mm (5/8 Zoll) T5-Leuchtstofflampe, T8 L = 26 mm (8/8 Zoll) T8-Leuchtstofflampe

|

|

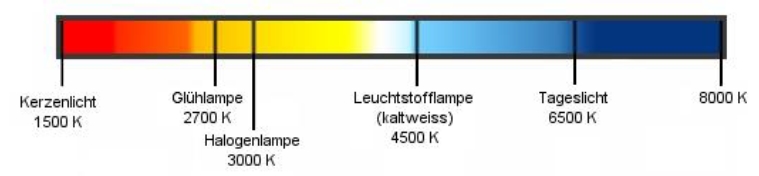

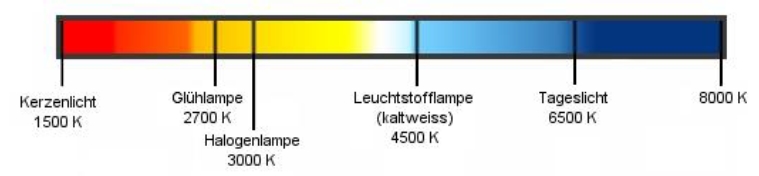

Wichtig ist auch die Angabe über die Farbtemperatur des Leuchtmittels. Die Farbtemperatur gibt an, ob das Licht als gelblich oder bläulich wahrgenommen wird.

Eine herkömmliche Glühlampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K, eine Halogenlampe 3000 K. Bei LED und Leuchtstofflampen gibt es zusätzliche Lichtfarben wie neutralweiß mit 4000 K,

kaltweiß mit 4500 K oder tageslichtweiß mit 5000 K oder 6000 K. Bei Leuchtstoffröhren steht die Angabe 840 für 4000K, 860 für 6000 K usw.

Lichtfarben beeinflussen maßgeblich die wahrgenommene Raumatmosphäre. Dabei wird warmweißes Licht als eher gemütlich wahrgenommen.

|

Auch die Farbtemperatur einer Lichtquelle hat entscheidenden Einfluss auf den Biorhythmus.

Ab einer Farbtemperatur über 5000 K wird die körperliche und geistige Leistungsbereitschaft gefördert und ein schnelles Ermüden des Auges verhindert.

|

Zur Ermittlung des erforderlichen Lichtstromes in Lumen (lm) kann eine sehr stark vereinfachte Merkformel

(ohne Berücksichtigung des Raumwinkels) angewandt werden:

1 Lux = 1 Lumen auf einen Meter im Quadrat

Beispiel: Ich benötige mindestens 500 lx für Feinarbeiten auf meiner Oberfläche und das Leuchtmittel soll sich 1,5 m über mir befinden.

Nach der Überschlagsformel benötige ich ein Leuchtmittel mit mindestens 500 lx * 1,5m im Quadrat = 1125 lm.

In der Praxis erreicht man dies heute mit einer 12W-Leuchtmittel in LED-Ausführung.

Richtlinien und Leitsätze für die Beleuchtung am Arbeitsplatz:

Die Beleuchtungsstärke muss der Arbeitsaufgabe, dem Arbeitsgut und der Raumart angepasst werden.

Je kleiner die Details bei der Arbeitsaufgabe, desto heller muss die Raumausleuchtung sein.

Je niedriger der Kontrast, desto höher muss die Beleuchtungsstärke sein.

Die Beleuchtungsstärke sollte im gesamten Tätigkeitsbereich möglichst gleichmäßig sein.

Die nähere Umgebung soll nie heller sein als das eigentliche Arbeitsumfeld.

Direkt- und Reflexblendung sollte vermieden oder möglichst gering gehalten werden.

Verwendung von warmweißem Licht zur Minderung von psychosomatischen Erkrankungen aufgrund von Lichteinwirkung.

Die Beleuchtung sollte flimmer- und flackerarm sein.

Schattenbildung sollte vermieden werden.

Bei Tageslicht kann durch entsprechende Bauelemente wie Fenster, Glastüren, Lichtkuppeln, Dachoberlichter oder Glasbausteine dafür gesorgt

werden dass überall ausreichend Licht vorhanden ist. Erreicht wird dies im Normalfall wenn die lichtdurchlässigen Flächen zur Raumgrundfläche mindestens im

Verhältnis 1:10 stehen. Bei höheren Sehanforderungen ist von einem Verhältnis von 1:5 auszugehen.

Um ständig die geforderten Beleuchtungsstärken zu erreichen sind Beleuchtungsberechnungen erforderlich und die Beleuchtung mit einem Luxmeter zu kontrollieren.

|

Raumluft |

Die Raumluft hat direkten Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Zu feuchte oder zu trockene Raumluft ist ebenso unangenehm und schädlich, wie zu warme oder mit Schadstoffen belastete Luft.

Saubere Raumluft am Arbeitsplatz ist ein Garant für das Wohlbefinden und für gute Ergebnisse am Arbeitsplatz.

Mit modernen Lüftungsanlagen und Klimaanlagen schafft man Bedingungen, die für ein gutes Raumluftklima beitragen.

Optimale Luftverhältnisse sorgen für mehr Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz und schützen vor biologischen Belastungen wie Schimmel, Bakterien, Viren, usw.

sowie vor chemischen Schadstoffen und Ausdünstungen aus Möbeln und Gebäude (Feinstaub, Holzschutzmittel, PCB, Benzol, Formaldehyd).

Nach Schätzungen von Wissenschaftler und führenden Umweltschutzorganisationen atmet der Mensch am Tag etwa drei Teelöffel Staub ein.

Durch den Aufenthalt des modernen Menschen von täglich ca. 21 Stunden in geschlossenen Räumen mitunter auch viel belastete Partikel aus der Raumluft.

Zur Aufbereitung der Raumluft dienen Luftreiniger, Ionisatoren und Klimageräte.

Mit dem Luftreiniger können bis zu 99,9% aller Schmutzpartikel gereinigt werden und wieder als saubere Raumluft zurückgeführt werden.

Bei Ionisatoren hingegen wird die Luft angesaugt und mit negativen Sauerstoffionen angereichert. Die Luft wirkt dadurch besonders frisch und belebend.

Die Klimageräte arbeiten nach dem "Kühlschrankprinzip". Ein flüssiges Kältemittel im Verdampfer entzieht dem Raum Wärmeenergie und geht in einen gasförmigen Zustand über.

Dieses Gas wird anschließend im Kompressor verdichtet und an den Verflüssiger (Kondensator) weitergeleitet. Dadurch wird Wärme nach außen abgegeben und das Kältemittel erreicht anschließend wieder seinen flüssigen Zustand.

Unter den Klimageräten unterscheidet man in Monobloc- und Splitt-Klimageräte.

Monobloc-Geräte verfügen über einen Ansaug- und Abluftschlauch für die Kühlluft, die dem Verflüssiger zugeführt wird.

Obwohl Monobloc-Klimageräte geräuschvoller und leistungsschwächer sind, haben sie den Vorteil das sie als Stand-Alone-Gerät flexibel eingesetzt werden können.

Die Split-Klimageräte bestehen aus zwei getrennten Einheiten (Innen- und Außeneinheit). Zur Inneneinheit gehören das Gebläse, der Kondensator und die Betriebstechnik.

Die Außeneinheit besteht aus Verflüssiger, Kompressor und Ventilator. Der Vorteil von Split-Geräten liegt in der besonders hohen Kühlleistung.

Splitgeräte arbeiten effizienter, da der Verflüssiger außerhalb des zu kühlenden Raums aufgestellt werden kann. Eine Festinstallation ist aufgrund der zwei getrennten Einheiten unumgänglich.

|

Raumlufttemperatur |

Die empfohlene Raumlufttemperatur beträgt während der Heizsaison 20°C bis 22°C. In den Sommermonaten sind Raumtemperaturen bis 26°C ausreichend.

Anzustreben sollte man in der Sommersaison eine Raumlufttemperatur, die maximal 5 °C unter der Außentemperatur liegt.

Luftbewegungen mit einer Temperaturdifferenz über 4 K im Vergleich zur Umgebungstemperatur sind zu vermeiden.

Eine falsch eingestellte raumlufttechnische Anlage (RLT) oder eine schlecht positionierte Außenluftansaugung

kann ein Klimasystem im Hinblick auf Zuglufterscheinungen ruinieren. Wegen Luftzug sollte eine Luftgeschwindigkeit kleiner 0,15 m/s eingehalten werden.

|

| Mindestwerte für Lufttemperatur am Arbeitsplatz nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.5 |

| Art der Tätigkeit |

Lufttemperatur |

| sitzende leichte Tätigkeit |

20 °C |

| sitzende mittelschwere Handarbeit |

19 °C |

| leichte körperliche Arbeit |

19 °C |

| mittelschwere körperliche Arbeit |

17 °C |

| schwere körperliche Arbeit |

12 °C |

Grundlage jeder lüftungstechnischen Berechnung ist das zu erwartende Wärmeaufkommen des Raumes.

Neben der menschlichen Abwärme tragen Beleuchtungsanlagen und elektrische Maschinen überwiegend zum Wärmeaufkommen im Innenraum bei.

Bei sitzender Tätigkeit erzeugt ein Mensch rund 100 W. Bei schwerer körperlicher Tätigkeit können es mehr als 200 W sein.

Für die Wärmelast durch elektrische Anlagen kann in etwa die Last an elektrischer Energie herangezogen werden, da sich die meiste Energie überwiegend letztendlich in Wärme bemerkbar macht.

Neben dem im Gebäude erzeugten Wärmeaufkommen ist im Sommer auch die äußere Wärmelast zu berücksichtigen, die durch Sonneneinstrahlung auf das Gebäude einwirkt.

Die Größe der zu berücksichtigenden Sonnenintensität richtet sich dabei nach der geographischen Ausrichtung des Bauwerks.

Die Auslegung der Lüftungsanlage muss die Gesamtwärmelast aus innerer Wärmelast und äußerer Wärmelast berücksichtigen.

Je nach Arbeitstätte sind unterschiedliche Luftwechselraten erforderlich. Jedoch sollte ein Luftwechsel mindestens pro Stunde erfolgen.

Für Lagerhallen im Maschinenbau kalkuliert man mit einen 1-2fachen, in Werkstätten 2-5fachen, bei Lebensmittel 4-10fachen bis hin zu Lackierereien mit einem bis 30fachen Luftaustausch pro Stunde.

Bei Räumen ohne Lüftungs- oder Klimaanlage gilt als Faustformel eine kurze Stoßlüftung, die ein bis drei Mal pro Stunde durchgeführt werden sollte.

Zur Auswahl der Klimatisierung ist nicht nur die Raumgröße und die Gebäudeisolation zu berücksichtigen.

Die Lage der Räume hinsichtlich der Außentemperatur und des Grades der Sonneneinstrahlung (Südseite, Ostseite usw.) spielt bei der Auslegung der Klimatisierung eine wichtige Rolle.

Zudem sollte man bei der Flächenbestimmung des zu klimatisierenden Raumes auch die Anzahl der Fenster und Türen und die sonstigen Wärmequellen einberechnen.

Die Leistung eines Klimagerätes muss einer der Raumgröße angepassten Kapazität entsprechen. Hierbei gilt zur Ermittlung der passenden Klimatisierung folgende Faustregel:

Pro zu kühlendem Luftvolumen benötigt man etwa 30 Watt an Kühlleistung des Klimagerätes. Beispiel: 50 qm Raumgröße x 2,5 m Raumhöhe x 30 Watt Kühlleistung pro qm = 3750 Watt benötigte Kühlleistung pro Raum.

Bei der Spezifizierung von Klimageräten und Wärmepumpen sowie in Rechenzentren wird oft die Kühlleistung in BTU angegeben. Gemeint ist hier BTU pro Stunde (BTU/h).

Mit der Energieeinheit BTU wird die Wärmeenergie bezeichnet, die nötig ist, um ein britisches Pfund Wasser (ca. 0,45 l) um 1°Fahrenheit zu erwärmen.

Ein BTU/h entspricht ca. 0,293 Wh oder 0,25 kcal/h. Für einen Leistungsvergleich hilft folgende Gleichung: 1 Watt Kühlleistung entspricht 3,41 BTU/h bzw. 1 kcal/h ergeben ca. 3,96 BTU/h.

|

CO2-Anteil in der Raumluft |

Das Kohlendioxid (CO2) ist je nach Konzentration ein giftiges Gas für den Menschen und zeigt Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Konzentrationsfähigkeit.

In geringen Mengen wird es in der Lebensmitteltechnik zur Anreicherung von Getränken, als Backtreibmittel, zur Weinherstellung sowie zur Obstlagerung verwendet.

Der CO2-Anteil der Luft gilt in Innenräumen als wesentlicher Indikator für die Luftqualität. CO2-Konzentrationen über 1000 ppm, dies sind 0,1 CO2 in Vol.% der Luft,

empfinden die meisten Menschen als beeinträchtigend. Allerdings können nach der Richtlinie zur Luftqualität in Innenräumen, die Werte zwischen 700 bis 1500 ppm als Interpretationsbereich angesehen werden.

In Räumen mit großer Ansammlung von Personen ist der Mensch durch seine Atmung in der Regel die Hauptemissionsquelle für CO2.

Je mehr Menschen sich in einem abgeschlossenen Raum befinden, desto größer ist der CO2-Anteil.

Zur Steigerung der Luftqualität sollten pro Nutzer in der Stunde mindestens 50 m³ Frischluft in den Raum eingebracht werden.

Die Außenluft hat etwa einen Anteil von 400 ppm CO2 und ist regional sowie tages- und jahreszeitlich unterschiedlich.

Die Angaben über die CO2-Konzentration in der Luft erfolgen üblicherweise in ppm (parts per Million), wobei 1000 ppm den Anteil 0,1 Vol.-% entsprechen.

|

| CO2 in ppm |

CO2 in Vol.-% |

Bewertung |

| 400 |

0,04 |

globales Mittel am Frischluftanteil |

| < 800 |

< 0,08 |

gute Luftqualität |

| 800 bis 1000 |

0,08 bis 0,1 |

mittlere Luftqualität |

| 1000 |

0,1 |

empfohlener Grenzwert der Raumluft |

| 1000 bis 1400 |

0,1 bis 0,14 |

mäßige Luftqualität |

| > 1400 |

> 0,14 |

niedrige Luftqualität |

| < 3000 |

< 0,3 |

keine Gesundheitsbedenken |

| 5000 |

0,5 |

max. zulässige Belastung am Arbeitsplatz |

| 50000 |

5 |

Kopfschmerzen, Schwindel |

| 80000 |

8 |

wirkt tödlich nach 30 bis 60 Minuten |

| 150000 |

15 |

sofortige Bewusstlosigkeit |

Als Ziel der CO2-Messungen gilt, eine angemessene Luftqualität in Räumen zu sichern und damit Behaglichkeit, Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden zu steigern.

Die Bedeutung der Luftqualität für den Menschen ist auch nach der DIN EN 13779 beschrieben.

|

|

|

Raumluftfeuchte |

Die atmosphärische Luft steht immer in Verbindung mit Wasserdampf. Der Anteil dieser Feuchte schwankt zeitlich wie örtlich und wird als Luftfeuchtigkeit bezeichnet.

Wie jeder andere Stoff, erreicht auch Luft eine Sättigung für die Aufnahmefähigkeit für Wasser. Unterhalb des Taupunktes ist die für das Auge nicht erkennbar,

überhalb der Sättigung wird der überschüssige Anteil als Kondenzbildung angezeigt.

Die Aufnahmefähigkeit von Feuchte in der Luft ist temperaturabhängig und erhöht sich mit steigender Temperatur. So kann die Luft bei 0°C einen maximalen

Wassergehalt von 4,8 Gramm pro Kubikmeter aufnehmen, bei 20°C sind dies 17,3 g pro m³ und bei 30°C bereits 30,3 g pro m³ Luft. Wie gesagt der maximal mögliche

Wassergehalt!

Die Messung der Raumluftfeuchte behandelt die relative Luftfeuchte (rF). Dies ist die momentan tatsächlich enthaltene Luftfeuchte zur maximal möglichen

absoluten Feuchtigkeit. Dieser Wert wird auf Messgeräten üblicherweise in Prozent angegeben. Wird beispielsweise bei einer Raumlufttemperatur von 20°C eine

relative Luftfeuchte von 50% angezeigt, so sind 8,7 g Dampf in der Luft gespeichert und es ist die Luft bis zur Hälfte der max. 17,3 g/m² gesättigt.

Es gilt bei einem gleichen Wassergehalt: Sinkt die Temperatur, steigt die relative Feuchte.

Die relative Luftfeuchte sollte knapp unter 50% in Gebäuden liegen. Leider ist es aus klimatischen Gründen schwierig die empfohlene Raumluftfeuchte

ständig einzuhalten. Während der Heizperiode ist die Raumluft ist meistens zu trocken. In der Natur fühlt sich der Mensch am wohlsten zwischen 30 % bis 65 %

an relativer Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchte ist abhängig vom Umgebungsklima, und liegt in Räumen allgemein ca. 5 bis 10 % unter der Luftfeuchtigkeit

im Freien. Ein zu hoher Feuchtegehalt ist alarmierend, da dieses Klima einen idealen Nährboden für Pilze und Sporen bietet.

|

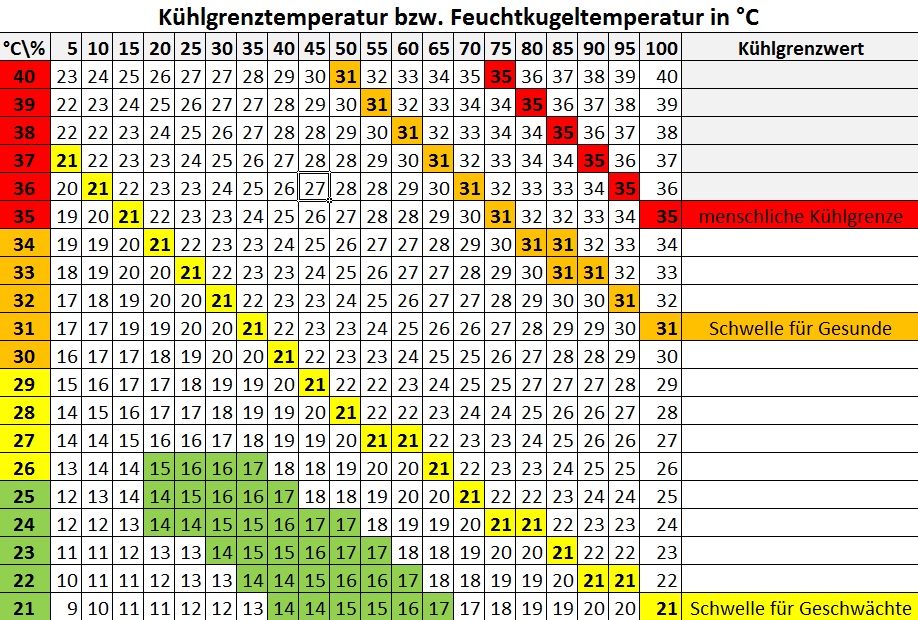

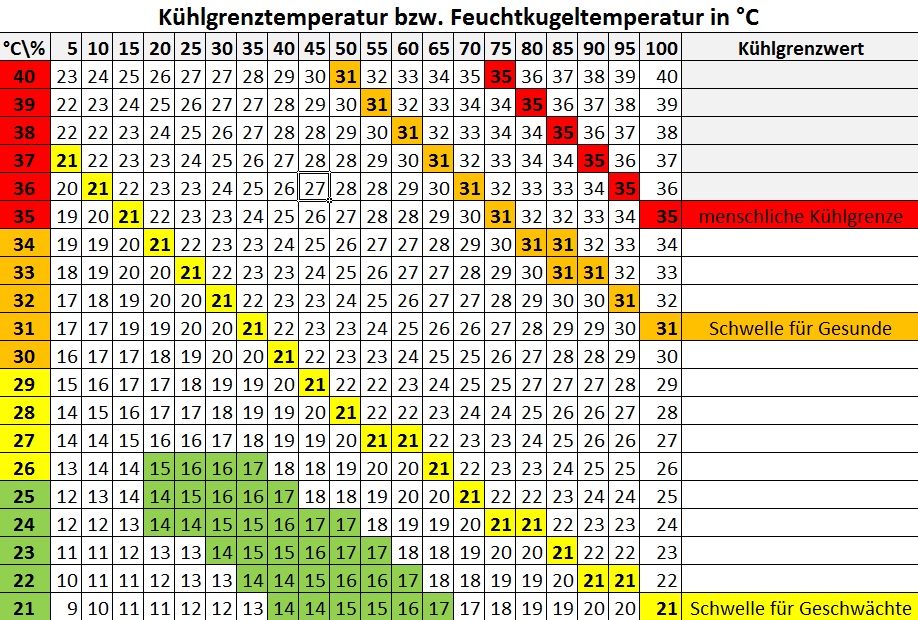

Um eine Beurteilung für ein gutes Raumklima zu erhalten, dient die Taupunkttabelle als Hilfestellung.

Die Taupunkttemperatur ist definiert als die Temperatur, bei welcher der aktuelle Wasserdampfgehalt in der Luft maximal gesättigt ist.

Der herrschende Wasserdampfdruck ist dann gleich dem Sättigungsdampfdruck. Die Taupunkttemperatur ist damit eine von der aktuellen

Temperatur unabhängigen Größe.

Aus der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte lässt sich die Taupunkttemperatur bestimmen. Außerdem lässt sich daraus die absolute Feuchte

der Luft berechnen. Die Absolute Luftfeuchte ist das Gewicht des in der Luft enthaltenen Wassers pro Rauminhalt der betrachteten Luftmenge.

Die Luftfeuchte ist zwar auch abhängig vom Luftdruck. Dieser kann jedoch in der Praxis aufgrund Messungenauigkeiten vernachlässigt werden.

Als Praxisbeispiel für die Gefahr der Schimmelbildung nehmen wir eine Raumlufttemperatur (RT) von 20°C und relative Luftfeuchte (rF) von 55 % an.

Unter diesen Umständen hätten wir in der Luft einen aktuellen Wassergehalt von 9,5 g/m³, der absolut bei 17 g/m³ gesättigt wäre.

Ein typisches Raumklima was jederzeit in Gebäuden auftreten kann. Gelangt nun diese Luft an eine kühle Oberfläche z.B. bei Außenwänden kann dies zum Problem führen.

Wenn diese Luft auf 10°C abgekühlt wird, enthält sie zwar immer noch 9,5 g Wasser pro Kubikmeter ist aber bei 9 g/m³ schon gesättigt.

Das heißt, dass ein Überschuss von 0,5 g/m³ auskondensiert und somit die Wand schwitzt und zum Schimmelbefall neigt.

Ein Blick auf die Taupunkttabelle ermittelt bei RT=20°C und einer rF=55% einen Taupunkt (TP) von 10,7°C, bei dem die Betauung beginnt.

Dies ergibt einen Richtwert für Schimmelgefahr.

Abhilfe schafft hier gezieltes Lüften bzw. Luftzirkulation oder besseres Beheizen.

Würde sich diese Luft an der Wand nur auf 15°C abkühlen, stünde der Wasseranteil im Verhältnis der enthaltenen 9,5 g/m² zu gesättigten 13 g/m³ Luft

und das Problem wäre gelöst. Eine andere Möglichkeit wäre das Absenken der Luftfeuchtigkeit unter 50% bei einer Raumtemperatur von 10 °C.

In diesem Fallbeispiel liege der Taupunkt bei 9,3 °C und somit wäre die Schimmelbildung verhindert und das Problem somit ebenso gelöst.

|

Enthalpie |

Die Enthalpie - früher als "Wärmeinhalt" bezeichnet - gibt den Energiegehalt eines thermodynamischen Systems an. Die Enthalpie von Luft hängt besonders auch vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft ab.

So haben die Zustände 25 °C bei 60 % Luftfeuchte und 35 °C bei 25 % Luftfeuchte in etwa die gleiche Enthalpie, nämlich 55 kJ/kg.

Hohe Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit haben einen Einfluss auf das gesundheitliche Wohlergehen.

Ab 35 Grad Kühlgrenztemperatur oder auch Feuchtkugeltemperatur genannt besteht eine akute Lebensgefahr für den Menschen.

Die Kühlgrenztemperatur bzw. die Feuchtkugeltemperatur, ist die tiefste Temperatur, die sich durch Verdunstungskühlung erreichen lässt.

Dabei steht die Wasserabgabe einer feuchten Oberfläche mit dem Wasseraufnahmevermögen der umgebenden Atmosphäre im Gleichgewicht.

Aufgrund der Verdunstungskälte liegt die Kühlgrenztemperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte unterhalb der Lufttemperatur.

Durch Messungen mit Thermometer und Hygrometer kann die Enthalpie wie beispielsweise im nachfolgenden Berechnungstool berechnet werden.

Bei Werten oberhalb von 55 kJ/kg beginnt ein milder Hitzestress bedingt durch die Schwüle. Ab etwa 60 kJ/kg beginnt ein starker Hitzestress.

Beispielsweise ergibt sich bei einer Lufttemperatur von 35 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % bereits ein Enthalpiewert von 80 kJ/kg.

Steigt der Enthalpiewert durch eine höhere relative Luftfeuchte noch weiter an, so kann eine Kühlgrenztemperatur ab 31 °C ausreichen, sich einem lebensbedrohlichen Zustand auszusetzen mit der Gefahr des Hitzetodes.

Der Hitzestau im Körper begünstigt einerseits akute Ereignisse wie einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag.

Andererseits können sich auch chronische Krankheiten wie Diabetes oder Nierenprobleme verschlechtern. In diesem Fall wirkt feuchte Hitze als stiller Killer.

Durch den Hitzestress kann es zu einer übermäßigen CO2-Abatmung (Hyperventilation), zu einer Veränderung des Säure-Base-Haushaltes oder zu einem Kreislaufversagen durch Ausdehnung der Blutgefäße kommen.

Von zentraler Bedeutung für ein gutes Raumklima ist ein effektives Belüftungssystem, das die Wärme möglichst schnell abführt und frische Luft in den Raum einbringt.

Im einfachsten und günstigsten Fall gelingt dies durch Schwerkraftlüftungen, die nur durch das Abziehen der aufsteigenden, warmen Luft durch die in Deckenhöhe angebrachten Entlüftungsöffnungen angetrieben wird.

Diese Art des Lüftens birgt aber die Gefahr, dass es in den Räumen im Winter zu kalt wird und zu viel Feuchtigkeit verbleibt.

Besser ist deshalb eine aktive Lüftung nach dem Unterdruckprinzip. Bei dieser wird die Luft mittels Ventilatoren abgesaugt, so dass der entstehende Unterdruck ein Nachströmen von frischer Außenluft bewirkt.

Dabei muss das Luftvolumen regulierbar sein. Um einen guten Luftaustausch zu erreichen, muss darauf geachtet werden dass die Zuluftklappen entsprechend eingestellt werden.

Die zugeführte Luft muss zur Hitzevermeidung zunächst den Boden erreichen, bevor sich die Luft erwärmt und nach oben steigt. Ansonsten bleibt die schlechte Luft am Boden liegen.

Dabei muss die Zugluft aber unbedingt vermieden werden um die Gesundheit durch Zugerscheinungen nicht zu gefährden.

|

|

| Schwülegrenzen |

| Umgebungstemperatur |

relative Luftfeuchte |

Enthalpie in kJ/kg |

| 26°C |

55% |

56 kJ/kg |

| 28°C |

50% |

58 kJ/kg |

| 30°C |

44% |

60 kJ/kg |

| 32°C |

39% |

62 kJ/kg |

| 35°C |

33% |

65 kJ/kg |

| |

Berechnungstool zu Luft - Feuchte - Enthalpie |

Frei verwendbares Programm aus der nicht mehr aktiven Seite von MTEC Technology Software ("http://ourworld.compuserve.com/homepages/MTEC/").

Es arbeitet nach dem Standardwerk "Properties of Water and Steam in SI-Units", bearbeitet von Ernst Schmidt, Springer-Verlag.

Bitte aufgrund Javascript die Werte ohne Komma, sondern mit Dezimalpunkt angeben. Es müssen plausible Daten gewählt werden.

1) 1 bar = 1000 hPa

2) 1,01325 bar = 1013,25 hPa ist der Standardatmosphärendruck auf Meereshöhe und wird als Standardeinstellung bei "Luftdruck p" vorgegeben.

| | |