|

Oberschwingungen |

Oberschwingungen sind nicht-sinusförmige Größen, die gemäß Fourier eine Addition

von verschiedener sinusförmigen Größen unterschiedlicher Amplitude und Frequenz darstellen.

Oberschwingungen sind Schwingungen einer Frequenz, die einem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz entspricht.

Als Funktion der Zeit beschreibt die Oberschwingung (Harmonische) einen rein sinusförmigen Verlauf.

Harmonische spielen in der Mechanik, Elektrotechnik, Optik und in der Musik eine Rolle.

Mit der Fourieranalyse kann man beliebige periodische Signalverläufe in ihr Frequenzspektrum zerlegen.

Dabei zeigt sich, dass diese Signale sich neben dem sinusförmigen Signal mit den Vielfachen der Grundfrequenz zusammensetzen.

Beliebige periodische Signalverläufe erweisen sich so als Summe unendlich vieler sinusförmiger Signale.

In der Elektrotechnik entstanden mit Aufkommen von Gleichrichtern die ersten Oberschwingungserzeuger.

Der Anteil von Halbleiterelektronik war damals gering, und die Röhrentechnik vertrug auch Spannnungsspitzen.

Stromrichter im großen Stil wurden nicht eingesetzt. Heute werden neben Antriebssteller viele elektronische Geräte

zumeist mit gleichgerichteter Netzspannung betrieben. Beispielsweise benötigen Schaltnetzteile und elektronische

Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen eine gleichgerichtete Spannung. Alle diese Lasten verursachen zunächst

Oberschwingungen, da die Kombination aus Gleichrichter und Glättungskondensator pulsförmige Ströme aus dem Netz

entnimmt. Die Gleichrichterlasten führen in der Netzrückwirkung zu einer Abflachung der Sinusform und damit zu

Oberschwingungen auch in der Netzspannung. Der Neutralleiter führt einen Teil der Oberschwingungsströme ab und

wird dadurch unerkannt überlastet. Er brennt oft unbemerkt ab, die dann eintretende Spannungsverlagerung durch

offenen Sternpunkt hat verheerende Ausmaße für die angeschlossenen Geräte. Ebenfalls besteht die Gefahr des

Brandes durch den überhitzen Neutralleiter.

|

Grenzwerte für Oberschwingungsspannungen |

Ungerade Harmonische |

Gerade Harmonische |

Nichtvielfache von 3 |

Vielfache von 3 |

Ordnung h |

uh in % |

Ordnung h |

uh in % |

Ordnung h |

uh in % |

5 |

6,0 |

3 |

5,0 |

2 |

2,0 |

7 |

5,0 |

9 |

1,5 |

4 |

1,0 |

11 |

3,5 |

15 |

0,5 |

6...24 |

0,5 |

13 |

3,0 |

21 |

0,5 |

|

|

17 |

2,0 |

|

|

|

|

19 |

1,5 |

|

|

|

|

23 |

1,5 |

|

|

|

|

25 |

1,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Grenzwert des Gesamtoberschwingungsgehaltes THD (Total Harmonic Distortion)

der Versorgungsspannung, gebildet aus allen Oberschwingungen bis zur Ordnungszahl 40, darf einen

Wert von 8 % nicht überschreiten.

|

Bei der heutigen Oberschwingungsbelastung der Netze sind Verdrosselungen

meist nicht mehr ausreichend. Der Stand der Technik ist der Einsatz intelligenter aktiver Filter.

|

|

|

|

Oberschwingungsfilter |

Zur Begrenzung von Oberschwingungen werden mehrere aufeinander abgestimmte passive

Filter eingesetzt. Die Verbesserung des Netzrückwirkungsverhaltens ergibt sich nur für die jeweils konkrete Installation.

Bei Erweiterung der Anlage kann der Einsatz eines neuen Filters notwendig werden. Für Installationen mit ständiger

Erweiterung können auch aktive Oberschwingungsfilter eingesetzt werden. Aufgrund der Flexibilität der aktiven Filter

kann die Nenngröße vom aktuellen Bedarf gewählt werden. Zusätzlicher Bedarf kann jederzeit durch Hinzufügen weiterer

Komponenten aufgefangen werden.

| |

|

|

Oberschwingungsspektrum |

Angaben über die Ordnungszahlen und die Amplituden aller in einem nicht

sinusförmigen Signal vorkommenden Oberschwingungen. Die Amplituden werden in Prozent der Grundschwingung angegeben.

| |

|

|

Objekt |

Gegenstand oder Gebilde, mit dem etwas geschieht oder geschehen soll.

| |

|

|

ODBC |

ODBC ist die Abkürzung für 'Open DataBase Connectivity'. Eine

Softwareschnittstelle, die den Austausch von Daten zwischen einem Datenbankprogramm (z.B. Microsoft Access)

und der eigentlichen Datenbank regelt. ODBC hat sich mittlerweile als Industriestandard etabliert.

| |

|

|

ODER-Schaltung |

Parallele Verknüpfung zweier Kontakte. Entweder Öffner oder Schließer.

Führt ein Kontakt Eins-Signal, so ist das Verknüpfungssignal (VKE) eins.

| |

|

|

OEM |

Abkürzung für Original Equipment Manufacturer.

OEM ist ein Unternehmen, das fremd- und eigengefertigte Komponenten in das eigene Erzeugnissortiment integriert und

diese Produkte unter eigenem Namen vertreibt.

Unter OEM-Versionen von Software versteht man Programme, die für die Auslieferung mit neuen Computersystemen gedacht

sind. Dabei übernimmt der Hersteller des PCs den Support für das Programm und kauft es im Gegenzug zu vergünstigten

Preisen ein. Oft tauchen OEM-Versionen auch auf dem freien Markt auf. Hier ist allerdings Vorsicht angesagt, da

beispielsweise Microsoft für die verbilligten OEM-Versionen keinen Support leistet. Bei OEM-Hardware handelt es sich

analog um Geräte, die eigentlich für den Einbau in neue PCs bestimmt sind, weshalb oft Originalverpackung oder

gedruckte Handbücher fehlen.

| |

|

|

Öffner |

Schaltelement bei dem der Stromkreis mit Betätigung unterbrochen wird.

| |

|

|

Oktalcode |

Zahlencode für acht verschiedene Zeichen, der aus den Dezimaläquivalenten

0 bis 7 besteht. (siehe auch unter Zahlensysteme).

| |

|

|

Offener Regelkreis |

Bei manchen Untersuchungsverfahren für Regelvorgänge wird der Regelkreis geöffnet.

Dadurch entsteht an der Schnittstelle ein Eingang und ein Ausgang. Der offene Kreis kann dann wie ein einzelnes

Regelkreisglied behandelt werden. Das Öffnen muß an einer rückwirkungsfreien Stelle erfolgen (meist im Wirkungsweg

der Regelgröße, seltener an der Stellgröße).

| |

|

|

Office-Paket |

Programmsammlung, die üblicherweise aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,

Datenbank-Software, Präsentationsprogramm und Terminplaner besteht. Bekannte Vertreter stammen etwa von Microsoft,

Lotus, Star Division und Corel.

| |

|

|

Offline |

Offline bezeichnet den Zustand nach einer getrennten oder abgebrochenen

Verbindung mit einem Netzwerk wie dem Internet, wenn keine Daten mehr von anderen Rechnern empfangen werden können.

| |

|

|

Offline-Programmierung |

Programmierung an einem separaten Arbeitsplatz außerhalb der Maschine. Die zu

übertragenden Daten können auf Datenträger oder über eine entsprechende Schnittstelle direkt übertragen werden.

| |

|

|

Offline-Übertragung |

Betriebsart, bei der alle eingehenden Informationen auf Datenträgern gespeichert

und zu einem späteren Zeitpunkt insgesamt übertragen werden. Der Offline-Übertragung entspricht bei einer Verarbeitung

die Stapelverarbeitung.

| |

|

|

Öffner |

Element, das in Ruhestellung geschlossen ist und durch die leitende Verbindung

geöffnet wird. Der Öffner wird häufig mit N. C.(Abkürzung von "normally closed") bezeichnet. Gegenteil: Schließer.

| |

|

|

Offset |

Driftabgleich. Zu einem vorgegebenen Wert wird eine Konstante oder eine Variable

addiert. Ein Wert wird bewußt um einen bestimmten Wert vergrößert.

| |

|

|

OHC-Motor |

Meist verwendeter Verbrennungsmotor, bei der die Motorsteuerung

mit obenliegender Nockenwelle erfolgt. Die Ventile werden über Schwinghebel, Kipphebel oder Tassenstössel

gesteuert. Durch die geringe Massenbeschleunigung ist eine schnelle Betätigung möglich.

| |

|

|

Ohm |

Abgeleitete SI-Einheit der physikalischen Größe elektrischer Widerstand R:

1 Ohm = 1 Volt / 1 Ampere = 1 kg m²/(s³A²). 1 Ohm ist der elektrische Widerstand eines Leiterstücks, durch dem bei

einer anliegenden Spannung von 1 Volt eine elektrischer Strom von 1 Ampere fließt. Benannt nach Georg Simon Ohm

(1789 - 1854).

| |

|

|

OHV-Motor |

Bauart der Motorsteuerung in Verbrennungsmotoren mit untenliegender

Nockenwelle. Die Ventilbetätigung erfolgt über Stößel, Stößelstange und Kipphebel. Der OHV-Motor wird bei

Nutzfahrzeug-Dieselmotoren und älteren Konstruktionen mit Ottomotor verwendet.

| |

|

|

Ölabscheidefilter |

Filter, das die Aufgabe hat, Öltröpfchen aus der Druckluft zu filtern. Sie werden in

Kompressoranlagen hinter dem Nachkühler eingebaut und enthalten ein spezielles Filterelement.

| |

|

|

Ölabscheider |

Gerät, mit dem Öl aus der Druckluft entfernt wird. Dies kann mit

einem Zyklonabscheider oder durch einen Filter erfolgen.

| |

|

|

Ölkühler |

Für die Abfuhr der nicht abgestrahlten Verlustwärme werden Ölkühler

verwendet, deren Größe bestimmt wird durch die Verlustleistung, der maximal zulässigen Öltemperatur, der

Art und der Temperatur des Kühlmittels und dem zulässiger Druckverlust.

Zur Kühlung dienen wassergekühlte bzw. luftgekühlte Ölkühler oder ein Kälteaggregat.

Beim wassergekühlten Ölkühler fliesst durch einen Wärmetauscher der, aufgrund des größeren Wärmeübergangs,

in Gegenrichtung zum Ölstrom von Kühlwasser umflossen wird. Beim luftgekühlten Ölkühler sorgt ein

Ventilator für einen Kühlluftstrom durch den Ölkühler. Diese Form eignet sich nur für kleinere

Kühlleistungen. Bei niedriger zulässiger Temperaturdifferenz und dort, wo kein Kühlwasser zur Verfügung

steht und die Kühlluft zu warm ist, wird das Öl durch eine Kältemaschine in Verbindung mit einem

Wärmetauscher heruntergekühlt.

| |

|

|

Ölnebelschmierung |

Versorgung der Druckluft mit geeignetem Schmieröl in

Feinsttröpfchenform. Der dazu eingesetzte Öler arbeitet nach dem Venturi-Prinzip. Nachteilig an dieser

einfachen Schmierart ist, dass auch größere Tröpfchen mitwandern, die dann an den Leitungswänden

hängen bleiben. Für Abhilfe sorgt ein Mikroöler, bei dem diese Tröpfchen im Öler bleiben. Bei dieser

Schmierung wird die mitgerissene Ölmenge nicht vom Bedarf, sondern von der Größe des Volumenstroms bestimmt.

Aus diesem Grund steuert man die Ölnebelschmierung über ein Intervall an.

| |

|

|

Offline |

Zustand bei dem keine Kommunikationsverbindung zum Computer oder Netzwerk besteht.

| |

|

|

OLE |

OLE steht für 'Object Linking and Embedding'. Es ist eine von Microsoft

entwickelte Schnittstelle, die das Einbinden etwa von Grafiken, Texten oder Tabellen in andere Programme ermöglicht.

Dabei wird das Objekt entweder "gelinkt", so dass nur ein Verweis auf das Originalobjekt vorhanden ist, oder

vollständig "eingebettet", was natürlich die Datei entsprechend größer werden lässt.

| |

|

|

Online |

Online bezeichnet eine bestehende Verbindung zum Computer oder Netzwerk bei eine

Kommunikation möglich ist. Diese Online-Verbindung kann beispielsweise entweder über Modem, ISDN-Karte oder DSL zu einem

Online-Dienst bzw. Provider erfolgen, oder auch über eine Netzwerkkarte in ein lokales Netzwerk (z. B. Intranet).

| |

|

|

Onlineübertragung |

Betriebsart, bei der der Programmablauf mit dem Prozessablauf zeitlich

synchronisiert ist, d. h. alle eingehenden Informationen werden sofort übertragen. Der Online-Übertragung

entspricht bei der Verarbeitung die Echtzeitverarbeitung (Realtime).

| |

|

|

|

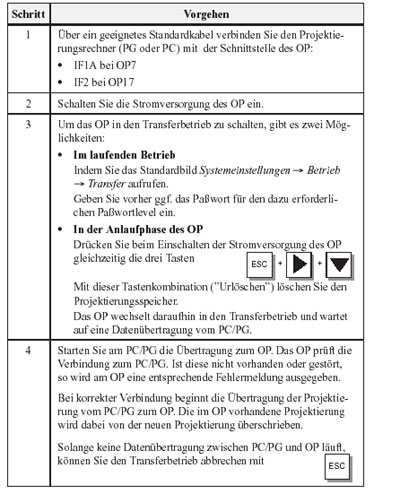

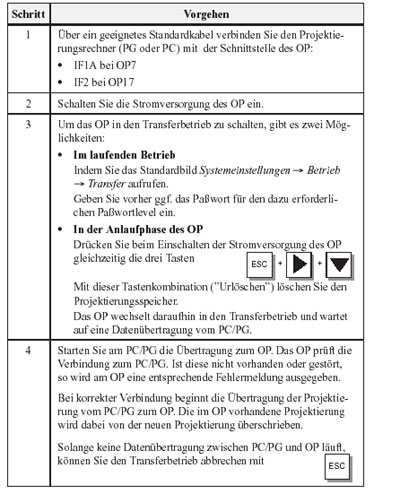

| OP-Panel (OP7 und OP17) |

Siemens verwendet bei den Anzeigesystemen unterschiedliche Übertragungssysteme

bei der Projektierung. Das OP3 wird über MPI projektiert, OP7 bis OP17 verwenden eine RS232-Schnittstelle über IF 1A. |

RS232-Schnittstelle zwischen PC (9polig) und Bediengerät (15polig) |

SUB-D 9polig Buchse |

|

SUB-D 15polig Stifte (IF 1A) |

TxD |

3 |

--------------------------------------------- |

3 |

RxD |

RxD |

2 |

--------------------------------------------- |

4 |

TxD |

RTS |

7-!

8-! |

|

5 |

CTS |

CTS |

|

10 |

RTS |

DCD |

1-!

6-!

4-! |

|

|

|

DSR |

|

|

|

DTR |

|

|

|

GND |

5 |

--------------------------------------------- |

12 |

GND |

Gehäuse |

---------------------Schirm------------------ |

Gehäuse |

Um in den Transfermodus zu gelangen ist eine spezielle Tastenkombination

erforderlich. Einfacher geht es, wenn ProTool für die Projektierung ein Standardprojekt verwendet

(wird im Normalfall beim Projektanlegen abgefragt). Dann spendiert ProTool automatisch Systembilder,

in denen der Transfer manuell gestartet werden kann. Die Übertragung ist dann auch sehr viel schneller,

da die Firmwaredaten nicht mehr jedesmal mitübertragen werden müssen.

|

|

|

Open Collector |

Integrierte Digitalschaltung mit offenem Kollektor. Der Ausgangstransistor muss

extern mit einem Pull-Up-Widerstand beschaltet werden, um binäre Ausgangszustände zu ermöglichen. Bei dieser

Schaltungsart ist eine Parallelschaltung mehrerer Ausgänge möglich.

| |

|

|

Open Loop |

Open Loop bedeutet übersetzt "Offener Kreis". Da im Englischen der Begriff

"Control" sowohl für Steuerungen als auch für Regelungen eingesetzt wird, bezieht socj der Zusatz "Open Loop" auf

eine Steuerung. Das Gegenteil hierzu wäre dann der geschlossene Regelkreis, der auch als "Closed Loop" bezeichnet wird.

| |

|

|

Operand |

Kennzeichnung einer Adresse, womit (z. B. M1.0) eine bestimmte Operation ausgeführt

werden soll. Setzt sich aus Operandenkennzeichen (z. B. M für Merker) und Operandenparameter (laufender Nummer;

z. B. 1.0), zusammen.

| |

|

|

Operation |

Die Operation ist ein Programmierbefehl oder eine Beschreibung der Aufgabe des

Operanden.

| |

|

|

Operationsverstärker (OP) |

Der Operationsverstärker, abgekürzt OP, ist ein mehrstufiger Analogverstärker

mit sehr hohem Verstärkungsfaktor. Die Anpassung an zahlreiche Aufgaben erfolgt durch äußere Verschaltung.

Die OP's werden eingesetzt bei Verstärker, Summierer, Differenzierer, Rampenbildner, Begrenzer u. a.

| |

|

|

Operator |

Opera ist eine norwegische Alternative zu den Browsern von Microsoft oder

Netscape.

| |

|

|

Operand |

Teil einer Anweisung, die festlegt mit wem miteinander verknüpft wird

(z.B. Eingang, Ausgang, Merker, Zeit, Zähler.

| |

|

|

Operation |

Teil einer Steueranweisung in der festgelegt wird wie die Operanden miteinander

verknüpft werden.

| |

|

|

Operator |

Der Operator ist ein Symbol, das die arithmetische oder logische Operation

darstellt.

| |

|

|

Option |

Das Angebot von Zusatzgeräten oder Programmen, die im üblichen Lieferumfang nicht

enthalten sind, wird als Option bezeichnet.

| |

|

|

Optischer Sensor |

Optische Sensoren sind Halbleitersensoren, deren elektrischer Widerstand umso

kleiner wird, je größer der Lichteinfall ist. Sie arbeiten als schnellschaltende optische Schalter und als Umsetzer

von optischen in elektrische Signale.

| |

|

|

Optischer Speicher |

Optische Speicher sind Massenspeicher, wie beispielsweise eine CD, die mit einem

Laserstrahl "beschrieben" wird. Die optischen Speicher haben ein Vielfaches an Speicherkapazität gegenüber

Magnetspeichern (z. B. Diskette) auf. Je nach Typ können sie auch mit entsprechender Ausrüstung beschrieben, gelesen

und gelöscht werden, wie dies bei Magnetspeichern der Fall ist.

| |

|

|

Optokoppler |

Bauelement zur galvanischen Trennung von Stromkreisen. Der Optokoppler wird als

Schutzeinrichtung (z. B. galvanische Trennung von Ein-/Ausgängen bei SPS) benutzt um schädliche Spannungen von empfindlichen

Geräten fernzuhalten. Hierbei wird ein elektrisches Eingangssignal mit einem optoelektrischen Sender in ein optisches

Signal gewandelt. Dieses optische Signal wird dann über einen optoelektrischen Empfänger zurückgewandelt in ein

elektrisches Signal. Die Übertragung erfolgt galvanisch getrennt, d. h. elektrisch nichtleitend. Dadurch wird ermöglicht,

dass unterschiedliche elektrische Potentiale vorhanden sein können.

| |

|

|

Orbitmotor |

Sonderform eines Zahnradmotors, bei dem der Außenring mit 7 Zähnen feststeht,

während das Innenrad mit 6 Zähnen eine planetenartige Bewegung ausführt. Orbitmotore sind besonders drehmomentstark,

weil sie während einer Umdrehung das Volumen von 6 x 7 = 42 Zahnlücken verdrängen.

| |

|

|

OR-Funktion |

Die OR-Funktion, auch ODER-Verknüpfung genannt, verbindet mehrere Eingänge

miteinander. Das Ergebnis ist 1, wenn mindestens einer der Eingänge 1 aufweist.

| |

|

|

OR-Gied |

Das OR-Glied, auch als ODER-Gatter bezeichnet, ist ein Baustein zur Ausführung

einer ODER-Funktion.

| |

|

|

Orientierter Spindelstop |

Funktion um eine Werkzeugspindel in einer vorgegebener Winkellage zu halten.

Der orientierte Spindelstop wird beispielsweise verwendet um an bestimmter Position eine Zusatzbearbeitung vorzunehmen.

| |

|

|

Orientierter Werkzeugrückzug |

Programmbefehl für Bearbeitungsunterbrechungen an Werkzeugmaschinen

(z. B. bei Werkzeugbruch) um ein Werkzeug mit vorgebbarer Orientierung um einen definierten Weg zurückzuziehen.

| |

|

|

O-Ring-Dichtung |

Der O-Ring ist ein kreisförmiger Ring mit rundem Querschnitt, der aus Elastomeren

in engen Toleranzen und mit einer hohen Oberflächengüte hergestellt wird. Zusammen mit einer sehr genau festgelegten

Nut bildet er die O-Ring-Abdichtung. Seine Dichtwirkung entsteht durch axiale oder radiale Verpressung seines

Querschnitts, wodurch die für die Anfangsdichtheit notwendige Vorspannung erzeugt wird.

| |

|

|

Ortskurve |

Graphische Darstellung der Abhängigkeit einer komplexen Größe wie z. B. Strom,

Spannung, Widerstand von einer sich stetig verändernden Größe wie beispielsweise der Frequenz. Wird eingesetzt

zur Darstellung des Frequenzganges als Kurve in der komplexen Ebene mit der Kreisfrequenz als Kurvenparameter.

| |

|

|

OS/2 |

OS/2: Betriebssystem der Firma IBM, die dem Betriebssystem Windows von Microsoft

eine ernstzunehmende Alternative entgegenzustellen wollte. Trotz großer Ausbreitungsstrategien konnte sich OS/2

auf dem Massenmarkt nicht etablieren und fristet heute ein Nischendasein.

| |

|

|

Oszilloskop |

Das Oszilloskop (übersetzt 'Schwingungssichtgerät') ist ein Gerät für Anzeige

oder Aufnahme von zeitlich veränderlichen Messgrößen.

Meist verbreitet ist das Kathodenstrahl-Oszilloskop, bei dem der Signalverlauf nur auf dem Bildschirm sichtbar ist.

Wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist dieses Gerät sehr häufig in der Messpraxis eingesetzt. Vorteilhaft ist

die geringe Belastung des Messobjekt aufgrund des hohen Eingangswiderstandes, die hohe Ablenkempfindlichkeit des

Gerätes, die zweidimensionale Darstellung von Vorgängen sowie die große Bandbreite. Das Elektronenstrahl-Oszilloskop

ist bei entsprechendem Geräteaufbau geeignet zur Erfassung von Messgrößen bis in den GHz-Bereich. Aufgrund

Speicherfunktionen kann ein bestimmter Verlauf zeitlich begrenzt am Oszilloskop sichtbar gemacht werden.

| |

|

|

Ovalradzähler |

Der Ovalradzähler ist ein Volumenzähler auf der Basis von zwei Ovalrädern mit

Spezialverzahnung, die durch den Flüssigkeitsstrom in Drehung versetzt werden. Der Ovalradzähler wird eingesetzt für

Volumenmessungen mit sehr hoher Genauigkeit, darf jedoch nicht verwechselt werden mit dem Volumenstromzähler.

| |

|

|

Override |

Regler für die Geschwindigkeit beweglicher Komponenten wie Hauptspindel- und

Vorschubantriebe. Der Override kann während der Bewegung verändert werden. Diese regelbare Sollwertvorgabe dient

beispielsweise für die Kontrolle einer programmierten Bahn oder zur Ermittlung der kürzesten Taktzeit.

| |

|

|

Oxidation |

Die Oxidation ist ein Verbrennungsvorgang, bei der hierbei eine

Sauerstoffanlagerung an bestimmte Elemente bzw. Moleküle erfolgt. Bei Kohlenwasserstoffen treten Eindickung,

Lackbildung, Polymere, korrosivwirkende Radikale usw. auf.

| |

|

|

Fachlexikon der Mechatronik © 2009 Erich Käser. Alle Rechte vorbehalten.

| |

|